最近、自転車の練習をしている親子連れを見かけることが多くなりました。

ニュースでもやっていたので、全国的な現象なのでしょう。

家にこもってばかりで、お子さんも外で発散したくもなりますよね。

長期化させないためにも、出来るだけ人との接近は避けましょう!

そして、こんなときこそ、プログラミング遠隔授業!

今年から小学校で必須化される、プログラミング授業。

でも今回の騒ぎで、どこまで進められるのか、分からないですね。

1年延期ならまだしも、スピードアップして実施することになれば

理解がついていかないお子さんが出るのは、避けられません。

でもプログラミング、これからのお子さんには、

必ず基本を習得して頂きたいです。

というのも、これからの社会は、

AI が身の回りにあるのが当たり前となるからです。

40年前、電卓が当たり前で、

生活のあらゆる場面にコンピュータ(スマホ)がある世界など

想像もつきませんでした。

あと10年すれば、生活の中でAIの力を借りない場面がなくなるくらい

AI が私たちの生活に浸透していきます。

(それはもう当たり前過ぎて、AIとも呼ばれないかもしれません)

そしてそのAIの元となっているのは、プログラム。

コンピュータやプログラムがどのような仕組みになっているのか、

それらが何を得意として、どんなことが苦手なのか、

そんなことを理解しているか否かで

身の回りのAIを使いこなせるか否か、が決まります。

エクセルを使えずに仕事をすることをイメージして見てください。

※ より詳しい話にご興味のある方は、こちらをクリックしてご覧ください。

動画による説明は、こちら!

そんな大事なプログラミング、こんな機会に、

じっくり基本をマスターしてみませんか。

学校がないからこそ、集中して学べば

基本を理解するのも早いです。

でも教室には行けない、

書籍や動画授業も一方的で、子供が興味を示さない、

そんなあなたのために、

「プログラミング遠隔授業」

という選択肢があります。

外に出る必要も、講師を家に入れる必要もないところが

今のニーズにピッタリですね。

遠隔授業と言っても、

お互いの画面操作を見ることはもちろん、

相手の画面を操作することもできるので、

遠隔授業に適した教材さえ用意しておけば、

直接対面授業と変わりません。

これまで直接対面授業をしてきた生徒も、

遠隔授業に切り替わって

興味や集中力が下がった様子は見られません。

ただし、遠隔授業の場合、

複数の生徒に同時に教える形式だと、

わが子が集中して学んでくれるのかな?

教えるのはアルバイトの大学生じゃないかな?

ということが気になりますよね。

800時間以上、教室でプログラミングを教えてきた

熟練の講師と、楽しく会話をしながらの

マンツーマン指導なので、

画面越しでも集中して学ぶことが出来ます。

実際にそばにいるわけではありませんが、

イメージとしてはこんな感じです:

生徒のしぐさや反応を、

常にカメラで見守って指導しており、

理解度や興味を見ながら進めています。

遠隔授業でここまでできるのも、

マンツーマン指導ならでは、です。

遠隔授業では、動画を使うと

授業の臨場感が落ちてしまうので

ほとんど使いません。

とは言っても、百聞は一見に如かず。

やはり一度試してみないと、

というのはあると思います。

そこで今回、

ゴールデンウイーク期間終了まで限定で、

初回レッスンは無料とさせて頂きます。

プログラミング遠隔授業がお子さんに合っているか、

じっくり試してみてください。

初回はメールアドレスだけでも、受講できます。

合っていると感じて頂けたら、この機会を生かして、

短期集中でプログラミングの基本をマスターしてください。

教材は、

世界の児童向けプログラミングで高いシェアを誇る

(といっても日本語が使えます!)

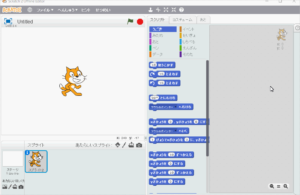

「Scratch」です。

パソコン画面では、こんな感じになります:

内容は、一例をこちらに挙げますが、

受講する子の特性、興味を見て

流れを変えていくので、

一つとして同じ授業はありません。

たとえば、高学年でしたら、

数回授業を受ければ、こんなゲームを作ることも出来ます。

教材紹介:迷宮早抜け(バリア・ステージ付き)ゲーム <–こちらをクリック!

ただ言われた通りに作るだけなら、1回で出来上がってしまいますが、

それではプログラミングの学びになりませんので、

何回かの授業で徐々に、理解を深めていって頂きます。

対象は、パソコン操作があるため、基本的に

小学4年生以上としますが、

親御さんがそばについて、

操作補助をして頂ける状況にあるのであれば

それ以下のお子さんでも受講可能です。

※ 年齢にかかわらず、初回は

親御さんに、そばについて頂くか、

声をかければすぐに対応して頂ける場所に

いて頂きます。

授業は1回50分です。

子供には長いようにも感じますが、

いつも「もう終わっちゃったの?」という反応です。

さらに

フェイスブック・アカウントをお持ちの方は、

「遠隔授業の無料体験、再開しました!」

の記事に「いいね!」して頂けると

さらに20分間延長サービス!

初回はPC設定やソフトのインストールなどで

時間が取られる可能性があるので

ぜひともご利用ください。

平日日中でも、スケジュールが空いていれば

受講できます。

2回目以降の受講料は

¥5,500(税込み)/回

で、銀行振込の形となります。

事前支払い(まとめ払いも可)で、

3時間前までなら日時変更も可能です。

1回受けたからと言って

2回目以降をしつこく勧誘したりすることは

ありません。

お気軽に試してみてください。

ちょっと1回やってみようかな、

と思われたら、下記フォームよりお問い合わせ下さい。

質問、相談、なんでも結構です。

遠隔授業の始め方については

申し込まれた方に

また改めて連絡させて頂きます。

講師がどんな人間か、などが分かる動画は、

こちらにありますので、よろしければ、ご覧ください。

(普段の授業ではもっと気さくに、しゃべっています。。)

楽しい教材をいっぱい用意して、

お待ちしております!