科学者の思考技術こそ、21世紀のこどもたちに必要な力

誰も正解を知らない問題に対して、自分の頭で解決策の仮説を立て、まわりに説明して理解を得て、協調して新しい道を切り開く、それは一言でいえば、『世界を変えていく』力です。わが子にこんな力があったら、嬉しくないですか?

実はそんなトレーニングを受けて一人前になるのが、科学研究者なのです。

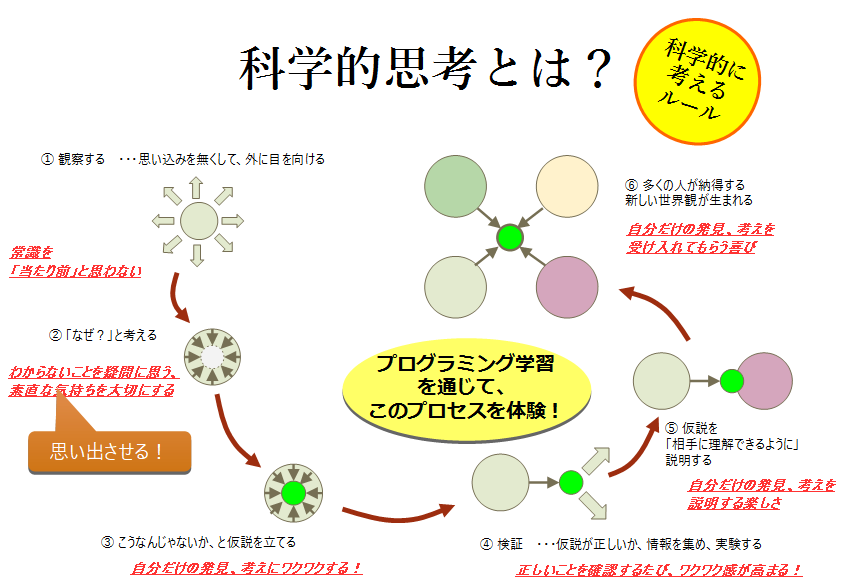

科学者は、まず物事をとことん観察し、疑問を持ち、仮説を立て、ありとあらゆる使える技術を駆使して自分の仮説が正しいか実証し、その成果を学会発表や論文で世に問い、共感してくれる人を見つけます。

いま、問題解決の手法として注目されている「デザイン思考」も、この枠組みに近いですね。科学研究に限らす、人が新しいものを生み出すためには、普遍的な何かがあるのだと思います。

また、この科学的思考は「クリティカルシンキング」という考え方とも共通点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

この中でも当教室では、

1.観察する力

2.「なぜ?」と思う心

3.モデル化の力

4.仮説から行動する力

を重視し、教育を進めています。

このうち、

1.観察する力

2.「なぜ?」と思う心

につきましては、別ページにて解説しておりますので、そちらをご参照ください。

上のそれぞれの文字列をクリックすると、そのページが開きます。

このページでは、モデル化の力、仮説から行動する力について、

以下に詳しく説明します。

3.モデル化の力: 分解⇔再構築

観察と仮説の間のプロセスをもう少し細かく述べると、研究者はまず観察によって情報をそのまま集めます。その情報には、発見に必要な部分とそうでない部分が混じり合っているので、まずは情報を細かく分けていきます。「分解」と呼ばれる作業です。そして分解した要素を観察し、発見につながりそうな部分を改めて組み立てなおしていきます。徐々に何かの姿(モデルといいます)が見え始め、これを補強するために新たに調査、実験をしたりして、より統一された姿を目指していきます。分解と再構築、この作業によって研究者はモデルという仮説を確固たるものに作り上げていくのです。このモデルとは、雑多な現実世界からノイズを取り除き、ある一面だけに光を当て、世界の現象をシンプルに表現したものです。科学研究者は自然現象に対してこのプロセスをあてはめ、新しい発見をしてきました。しかしこれは自然現象だけではなく、ビジネスの世界にも十分に通用する手法です。

見本、お手本のない21世紀では、起きている現象から、モデルを見出し、自分の仕事の打ち手を考えていく、そんな科学研究者の技能が、理系だけでなく誰にでも必要な世界となっていきます。

このモデル化に必要な分解⇔再構築の繰り返しは、実は具象化⇔抽象化とも言い換えられます。前者と後者を何度も行き来することによってより真実の姿に近づいていく、実はこれは、論理的思考の手法です。分解する(具象化)とは、定説から具体例を示す「演繹法」であり、再構築する(抽象化)とは具体例から仮説を生み出す「帰納法」、とも言えます。

小学生の頃の学力は教科毎に違っていますが、中学、高校生となってくると、国語の力が不足している生徒は、数学、理科といった理系科目も、ある所から伸びなくなってしまいます。これは、国語の基礎である論理的思考が欠けているため。小・中学生の算数・理科は丸暗記でも解けてしまう問題が多いですが、学年が上がり、難易度も高くなってくると、問題に対して論理的に考えることが求められてきます。問題が何を答えとして求めているか、それを読み解く力も、同じです(この「読み解く力」につきましては、こちらもご参照ください)。論理という枠組みの中で表現された問題を理解し、その枠組みの中で自分の考えとして組み替えて表現する、これが論理的思考です。暗記中心の受験勉強は今後役に立たないものになっていきますが、このように論理的に考える技能を身につけることは、社会に出てから人と議論し、自分の考えを相手に理解してもらううえで大事なこととなります。特に西洋社会では古くから異文化との交流が多々あり、文化、背景が異なる者同士でも話し合いができるよう、論理という枠組みが生み出されました。これをベースに議論が進められるため、論理が使えない人は、言葉がしゃべれない人と大差がない状況になります。21世紀の日本も、否応なしに海外の人たちと仕事をすることになります。かれらに「あ、うん」の呼吸は通じません。

当教室ではこのモデル化の考え方を、まず完成作品を観察させ、そこから上記の科学的思考プロセスで実際の作品を作成していくことで学びます。どのような作品であるかをノートに記述することで、思考を言語化することを学びます(詳しくは、こちらをご参照ください)。フローチャートなど、文章だけでなく視覚化することの大切さも学んでもらいます。

4.仮説から行動する力

21世紀は情報が満ちあふれた社会です。いくらでも情報がある一方、本当に今の自分の課題解決に必要な情報には、そう簡単に巡り合えるものではありません。情報を調べているうちにいくらでも時間は過ぎ、期限までに確信できる情報が集まる可能性は低いでしょう。そんな世界で必要な能力が、「仮説から行動する力」です。

今自分の手元にある、限られた情報から仮説を立て、その仮説を検証するために必要な仕事を進めていく、それはまさに、発掘された化石からその生態系を推測する科学研究者の世界そのものです。

当教室では、それまでに伝えた内容で解決策がギリギリ分かる、ときには少しひねって考えないと解けない、そんな授業の進め方をしています。今まで学んだ知識を総動員して、プログラムを動かして試して、必死に自分の頭で仮説を立てながら正解に近づいていく、そんな習慣を身につけさせたいと考えています。

理科の実験もせずに、プログラミングだけで科学的思考が身につくの?と思われる方も見えると思いますが、科学的思考に理科の実験は必ずしも必要ではありません。 たとえ理科の実験を行ったとしても、言われた指示通りに実験をしただけ、では、科学の知識は増えても、科学的思考を身につけるのが難しいのは、これまでの説明を読んで頂ければご理解いただけると思います。

さあ、理学博士が指導するプログラミングで、科学的思考を身につけてみませんか?