今回の作品は、ウイルス感染のシミュレーションです。

シミュレーションって聞くと、何か難しくて

複雑な数式と本格的なプログラミング言語環境が必要と思うかもしれませんが、

Scratchでも、その本質的なところの体験は十分に可能です。

計算精度や速度の話をし始めれば、Scratchの限界はありますが、

そもそもシミュレーションって、どういうものなの?

という本質的なことを理解するなら、Scratchでも十分です!

今回のScratchシミュレーションのルールはシンプルです。

1.感染していない未病者200人が画面に、緑色の点として存在しています。

2.そこに、感染者2人(赤色の点)が、入ってきました。

3.全員が、少しずつ移動しています。

4.感染者と接触した未病者は、感染者に変わります。

5.一定時間を過ぎると、感染者は治癒者(緑色の点)に変わります。

このような感じで、難しい数式は入っていません。

特にScratchだと、上記のルールはとても簡単にプログラムにすることができます。

また描画がラクにできるのもScratchのいいところで、

計算結果が簡単にビジュアル表現できます!

ではまず最初のシミュレーション結果を見てみましょう。

下の画面中央の▶マークをクリックしてください。

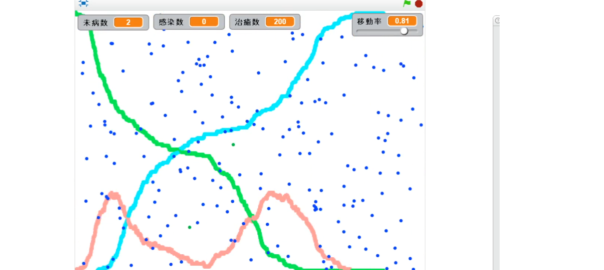

感染シミュレーション1:

最初に大量の緑色の点(未病者)が出てきて、

徐々に赤色の点(感染者)が増えてきましたね。

画面の上の方に、現時点での未病者、感染者)、

治癒者の数が表示されています。

画面の左側から線が伸びてきますが、これはそれぞれ

現時点での未病者(水色)、感染者(ピンク)、

治癒者(薄緑)の数を、折れ線グラフで示しています。

感染者の増加につれ、未病者の数が減少しているのが分かります。

そして、ある時点から、感染者の数が減少し始めます。

これは、治癒数が増加している一方で、

未病者の数が減って、感染者が増加しにくくなっているためです。

最終的に、感染者はゼロとなりました。

未病者が2人、残っていますが、

これは運よく感染者と接触しなかったためです。

では続いて、少し条件を変えて、実験してみます。

人の移動度合いを、少し弱めました。

具体的には、移動する頻度を減らし、

「StayHome」を疑似的に表現しています。

感染シミュレーション2:

今回は偶然、感染者2人が画面右側から出てきたこともあり

かなりの間、感染者のいる地域が右側に偏っています。

移動制限すると、感染が拡散しにくいことが分かりますね。

そして前回のように感染者が急増することもなく

治癒者が増加して、収まっています。

最後まで感染しなかった人が、29人いました。

集団感染による防止効果が効いているようですね。

では、移動度合いをさらに弱めた結果を見てみましょう。

感染シミュレーション3:

最後まで感染者のピークは見られず、

少しずつ、未病→感染→治癒のステップが

進んでいるのが分かります。

一つのパラメータを変えるだけで、

こんなにも様相が変わるんですね。

これが、シミュレーションの面白いところです。

かなり単純なルールなので、

現実を反映しているものとは言えませんが、

シミュレーションというものの本質を知るには十分と思います。

では最後に、移動度合いが変化する状況を

シミュレーションしてみましょう。

感染シミュレーション4:

初めは移動が活発なので、感染が急増します。

そこで移動度合いを弱めると、

徐々に感染者が減少していきます。

かなり落ち着いたかな、というところで

また移動度合いを元に戻すと

一気に感染が広まり、ほぼ全員が感染、という結果となりました。

感染者が減ったからといって、簡単に元の生活に戻すと

最初の努力の効果が水泡と帰すことが、分かりますね。

コンピュータが使えると、このように

自分が疑問に思ったことを

コンピュータ上で実験することができます。

これは科学技術計算だけでなく、

ビジネス面でも予測など利用価値は大いにあります。

そしてこの数値実験で大事なことは、

結果が現実と合わなかったとき、

その理由を考えるところにあります。

そこから新しい発見が生まれるんですね!

科学研究の世界でも、シミュレーションは

理論と観測の整合性を検証するのに不可欠なツールです。

工学分野でも、こちらの、

<跳ね返りシミュレーション>にてお話ししたように

シミュレーションは重要な役割を担っています。

コンピュータを使いこなす21世紀の子どもたちは

それぞれが自分のシミュレーション結果を作って

それをもとに議論したりするんじゃないでしょうか。

今回Scratchでお見せしたように、

今のプログラミング環境は、それを実現できる機能があります。

しかもソフトウェアの多くは無料です。

ハードウェアは購入しなければなりませんが、

その費用対効果を考えれば、

遊び道具の一つとしても、最高じゃないでしょうか。

ぜひコンピュータが使いこなして

生活に役立ててください!

シミュレーションの世界にワクワクされた方は、

ぜひともご連絡ください。

1回のみの受講も可能です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

他にも体験できる教材があります。こちらをクリック!